Épreuves et consécration (1906-1919)

La première femme professeur

Après le décès de Pierre Curie, Marie Curie, très éprouvée, poursuit à 39 ans leurs recherches communes, tout en prenant soin de l’éducation de leurs deux filles.

Elle reprend l’enseignement de physique de son mari le 5 novembre 1906, là où il l’avait interrompu. Sa leçon inaugurale attire une foule de journalistes et de curieux.

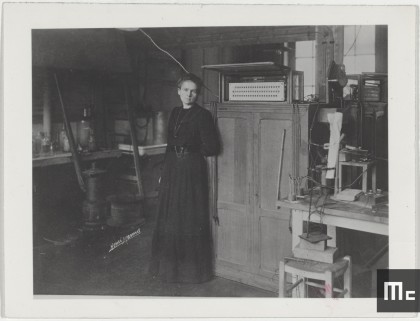

Elle est nommée professeur titulaire de la chaire auparavant occupée par son défunt mari le 16 novembre 1908, alors renommée chaire de « physique générale et radioactivité ». Elle devient ainsi la première femme professeur, à la Sorbonne et dans toute la France.

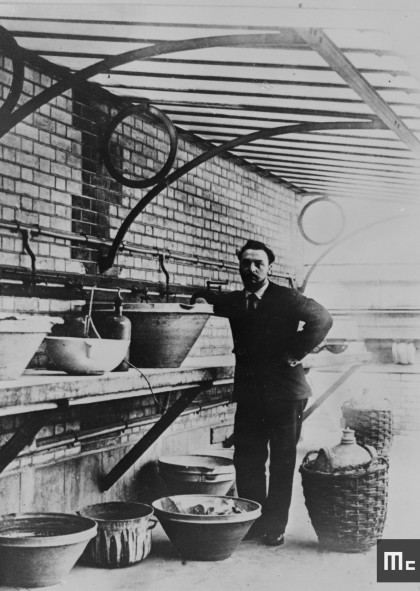

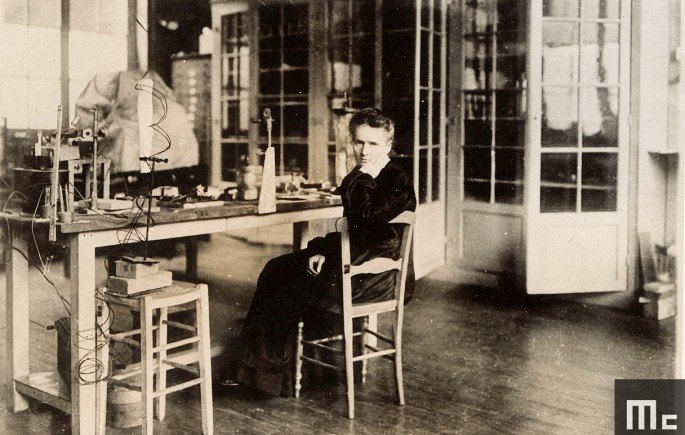

Parallèlement à l’enseignement, et avec l'aide d'André Debierne (1874-1949), elle s'attache à l'élaboration d’un étalon international de radium dans le laboratoire de la rue Cuvier. Ils parviennent à isoler du radium métallique pur en 1910 et elle écrit, la même année, son Traité de radioactivité, ouvrage fondateur de cette nouvelle science.

Un second prix Nobel

1911 est une année charnière. Sous l’impulsion de ses proches, Marie Curie pose sa candidature à l’Académie des sciences en janvier. Cette première candidature d’une femme à l’Institut de France divise : les républicains anticléricaux sont favorables à l'élection de la savante, tandis que les conservateurs catholiques soutiennent le physicien et médecin Édouard Branly. Ce dernier l’emporte par deux voix et Marie ne proposera jamais plus sa candidature à l’Institut.

Du 27 au 31 octobre 1911, elle assiste à Bruxelles au premier Conseil international de Physique Solvay, fondé par l'industriel belge de la chimie, Ernest Solvay (1838-1922). Elle est la seule femme présente, au premier Conseil et à la plupart des suivants, auprès d'éminents scientifiques parmi lesquels figurent Ernest Rutherford, Max Planck, Paul Langevin, Niels Bohr, Albert Einstein ou Jean Perrin.

[Découvrez notre Introduction au Conseil international de Physique Solvay sur PSL-Explore.]

En novembre, la liaison de Marie Curie avec le physicien Paul Langevin fait l’objet d’une campagne de calomnie de la part de la presse d’extrême droite.

Le soutien de la communauté scientifique internationale lui permet cependant de surmonter l’épreuve : le 10 décembre 1911, et malgré la polémique sur sa vie privée, elle obtient le prix Nobel de chimie attribué par l’Académie des sciences de Stockholm « en reconnaissance de ses services dans le progrès de la chimie par la découverte des éléments radium et polonium, par l’isolation du radium et l’étude de la nature et des composés de cet élément remarquable. »

Cette consécration s’accompagne malheureusement de graves problèmes de santé : on découvre à Marie Curie une maladie rénale. Elle doit subir une première opération chirurgicale qui exige de longs mois de repos et ne peut retourner à son laboratoire qu’en septembre 1912.

Ses travaux aboutissent en janvier 1913. Marie dépose dans un coffre-fort du Bureau international des poids et mesures de Sèvres une éprouvette scellée, contenant un gramme de chlorure de radium qu'elle est parvenue à purifier : c'est le premier étalon du radium, aujourd'hui appelé « étalon Marie Curie ».

La première guerre mondiale

En août 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Du fait de la mobilisation générale, le laboratoire de Marie Curie est dépeuplé. Plutôt que de partir rejoindre ses filles dans sa maison en Bretagne, Marie Curie choisit de mettre ses connaissances au service des blessés en participant à l’organisation du service radiologique des armées.

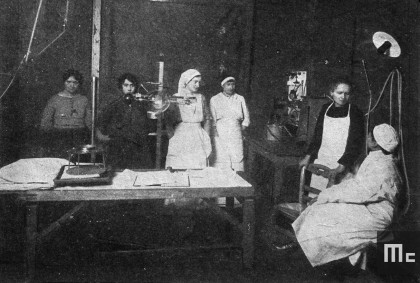

Elle coordonne la formation d’infirmières spécialisées et l’installation de postes de radiologies fixes et mobiles ; elle équipe notamment une vingtaine de véhicules, surnommés a posteriori les « petites Curie » et destinés à se rendre sur les différents fronts. Elle participe ainsi au développement de la radiologie dans les hôpitaux militaires, qui permet de localiser les balles de Shrapnel dans le corps des soldats et de soigner un million de blessés à proximité immédiate du front.

Elle est aidée dans sa tâche par sa fille Irène qui, à 17 ans, devient infirmière de la Croix-Rouge. Elles sillonnent le front pour former des infirmières radiologistes à l’emploi des tubes à rayons X, et convaincre les chirurgiens de l’utilité de cette méthode. Marie et Irène prennent aussi en charge l’enseignement pratique de radiologie de l’hôpital Edith-Cavell en donnant des cours dans le nouveau laboratoire de Marie à l’Institut du Radium.

Marie Curie racontera son expérience de la guerre dans son ouvrage La radiologie et la guerre, publié en 1921.

Bibliographie

Vous trouverez ci-dessous une courte bibliographie accessible à tous, afin d'approfondir vos connaissances sur la vie et l'œuvre scientifique de Marie Curie.

Madame Curie par Ève Curie, éditions Gallimard, collection Folio, 1938

« Elle est femme, elle appartient à une nation opprimée, elle est pauvre, elle est belle. Une vocation lui fait quitter sa patrie, la Pologne, pour étudier à Paris où elle vit des années de solitude, de difficulté. Elle rencontre un homme qui a du génie comme elle. Elle l'épouse. Leur bonheur est d'une qualité unique. Par l'effort le plus acharné et le plus aride, Marie et Pierre Curie découvrent un corps magique, le radium. Leur découverte ne donne pas seulement naissance à une nouvelle science et à une nouvelle philosophie : elle apporte aux hommes le moyen de soigner une maladie affreuse. Au moment même où la gloire arrive, son merveilleux compagnon lui est ravi par la mort. Malgré la détresse du cœur et des maux physiques, elle continue seule la tâche entreprise, et développe avec éclat la science créée par le couple. »

Ève Curie

Marie Curie et la Grande Guerre par Anaïs Massiot et Natalie Pigeard-Micault, éditions Glyphe, 2014

Notes de l'éditeur :

« Eté 1914, Marie Curie aménage son laboratoire dans le tout nouvel Institut du Radium. Mais l'histoire est en marche et la Première Guerre mondiale éclate. Ses collaborateurs au front, Marie Curie ne s'enferme pas dans son laboratoire. Au contraire, elle en sort et fait tout ce qui est en son pouvoir pour se rendre utile. Elle met au service de la France ses connaissances scientifiques, au travers de la radiologie et la radiumthérapie. Elle va plus loin et mobilise les ressources humaines, matérielles et financières au profit des blessés. Elle s'inquiète de ses proches, fait circuler les nouvelles. Richement illustré, ce petit ouvrage se propose de raconter sous toutes ses facettes ce que fut la vie de Marie Curie durant la Grande Guerre. Après ces quatre longues années de conflit, Marie Curie, comme tant d'autres, ne sera plus la même. »

Leçons de Marie Curie par Isabelle Chavannes, éditions EDP Sciences, 2003

Notes de l'éditeur :

« Voici un document exceptionnel, retrouvé par miracle dans une cave : il livre les comptes-rendus de cours élémentaires de physique, que Marie Curie donna en 1907 à sa fille Irène et aux enfants de ses collègues dans le cadre d'une "coopérative d'enseignement". Ils sont écrits de la main de l'une de ses élèves, Isabelle Chavannes, et sont ici retranscrits dans leur intégralité. Marie Curie a imaginé elle-même ces leçons, destinées aux enfants d'une dizaine d'années. Claires, inventives amusantes, elles reposent sur le questionnement et l'expérimentation. Aussi fraîches et pertinentes qu'il y a un siècle, ces leçons raviront les parents, enseignants et curieux de tous les âges. »

Lettres de Marie Curie et ses filles, rassemblées par Monique Bordry et Hélène Langevin, éditions Pygmalion, 2011

Lors du décès accidentel de Pierre Curie en 1906, la fille aînée de Marie Curie, Irène, n'a que neuf ans et la cadette, Ève, deux ans. Les lettres échangées entre mère et filles rassemblées dans ce livre nous plongent dans leur intimité familiale et rapportent petits et grands événements de leur vie, jusqu'au décès de Marie Curie, en 1934. Elles témoignent des liens harmonieux qui ne cessèrent de se développer entre elles, au fil des ans. On découvre trois brillantes personnalités, liées par une affection intense et indéfectible. Édition réalisée par Hélène Langevin-Joliot, fille d'Irène Joliot-Curie, petite-fille de Marie Curie, et Monique Bordry qui a été directrice du Musée Curie.

Marie Curie, La fée du radium, par Chantal Montellier et Renaud Huynh, éditions Dupuis Pygmalion, 2011

Née en 1867, Marie Curie est la seule femme à avoir reçu deux prix Nobel : le prix Nobel de physique en 1903, qu'elle partage avec Pierre Curie son mari, puis le prix Nobel de chimie pour ses travaux sur le polonium et le radium en 1911. Elle fut par ailleurs la première femme à enseigner à la Sorbonne en 1906. La partie dessinée de l'album, réalisée par Chantal Montellier, se situe au moment où Marie Curie reçoit son second prix Nobel, alors qu'une violente campagne de presse se déchaîne contre elle. Sa liaison avec le physicien Paul Langevin, rendue publique, lui fut amèrement reprochée. De souvenirs en flash-back, nous sont contés les moments-clés de son existence et de sa carrière, déjà exceptionnelles en soi, et davantage encore si l'on se rappelle du peu de place accordée aux femmes dans le domaine de la recherche à l'époque.

Marie Curie, une femme de science par Françoise Grard et Emmanuel Cerisier, éditions Gulf Stream, 2011

Notes de l'éditeur :

« Polonaise de cœur et Française d'adoption, dotée d'une intelligence et d'une force de caractère peu communes, Marya Sklodowska était un être d'exception. Première femme à occuper une chaire scientifique à la Sorbonne, deux fois prix Nobel (de physique en 1903 et de chimie en 1911), Marie Curie fut également une des premières femmes à vivre la science comme un métier, qu'elle mit un point d'honneur à accomplir avec honnêteté. Épaulée par son époux Pierre Curie, sa découverte du radium révéla au monde entier l'existence de la radioactivité. Marie Curie est aujourd'hui encore un exemple pour tous les chercheurs. »

Marie Curie par Laura Berg et Stéphane Soularue, éditions Naïve, 2015

Notes de l'éditeur :

« Une nouvelle femme fait son entrée dans la collection de bandes dessinées "Grands Destins de Femmes". Laura Berg et Stéphane Soularue retracent le parcours de Marie Curie, une femme de science et de coeur. Deux fois prix Nobel, première femme à enseigner à la Sorbonne, elle marie, pour les générations actuelles et futures, le talent, l'intelligence et la volonté permanente d'émancipation. »

Marie Curie par Patricia Crété, Bruno Wennagel et Mathieur Ferret, éditions Quelle Histoire, 2015

Notes de l'éditeur :

« La vie de Marie Curie racontée aux enfants. De son enfance à Varsovie à l'obtention du prix Nobel de physique en 1903 avec son époux, Pierre Curie, en passant par ses recherches sur le radium, le destin de la plus célèbre femme scientifique est fascinant. Quelle Histoire propose une initiation accessible à l'histoire de cette grande chercheuse. » Pour les 6/10 ans.

À propos

Cette exposition virtuelle a été conçue comme le prolongement naturel de l'exposition itinérante « Marie Curie 1867-1934 ». Créée en 2011 par le Musée Curie pour l'année internationale de la Chimie, elle commémorait le centenaire du prix Nobel de Chimie de Marie Curie.

Traduite en plusieurs langues, l'exposition n'a, depuis, cessé de circuler à travers le monde. Il est toujours possible de la louer : pour tous renseignements, cliquez ici.

Crédits

Exposition réalisée par le Musée Curie, avec le soutien du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes, de l'Association Curie et Joliot-Curie, de l'Institut français, de l'Institut Curie et du CNRS.

L'ensemble des images proviennent des Archives du Musée Curie.

Réalisation de l'exposition virtuelle

Xavier Reverdy-Théveniaud

Avec l'aide de

Annael Le Poullennec et l'équipe du Pôle Ressources et Savoirs, PSL