Science, société, éducation

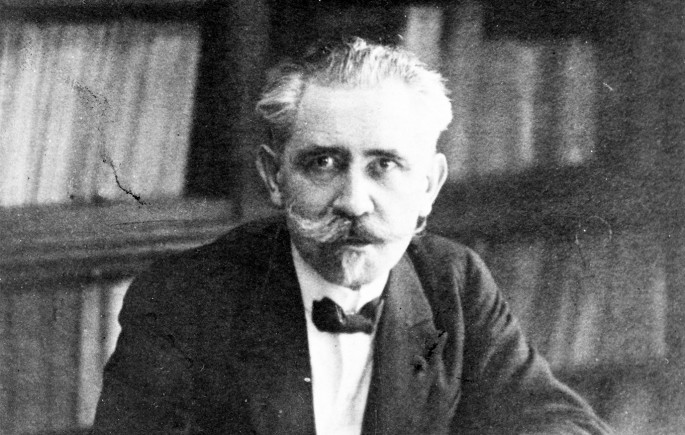

Pour Paul Langevin, l’homme de science se doit d’accompagner l’humanité dans sa marche vers le progrès. Constantes de sa démarche, deux lignes d’action et de réflexion apparaissent fondamentales et complémentaires : la place de la science au sein d’une culture commune et l’éducation.

Langevin, l’enseignant

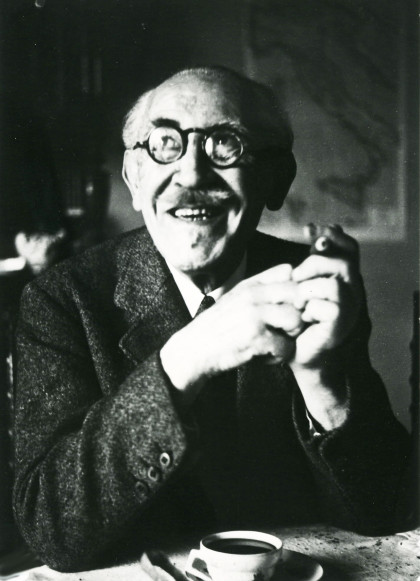

Dès la fin de ses études, Paul Langevin fait le choix d’une carrière dans l’enseignement supérieur. Jusqu’à sa révocation par le régime de Vichy en 1940, il cumule volontiers les postes et les auditoires différents. Au Collège de France, depuis 1902, il s’adresse à un public savant et encadre des doctorants sur des sujets de pointe. A l’Ecole Municipale de Physique et de Chimie Industrielles, depuis 1904, il forme de futurs ingénieurs scientifiques et des chercheurs. Enfin, à l’Ecole normale supérieure de jeunes filles, destinée à la préparation des « professeurs-femmes », selon la terminologie de l’époque, il donne des cours de physique et d’électricité aux « Sévriennes » de 1905 à 1933. Tous les témoignages concordent pour brosser le portrait d’un enseignant passionné et passionnant, clair et précis, toujours patient et bienveillant.

Le « Patron »

Le surnom qui lui est donné affectueusement par certains de ses anciens élèves atteste de son prestige et de l’autorité intellectuelle et morale qu’il représente à leurs yeux. Figure tutélaire pour toute une génération de scientifiques, Paul Langevin a en effet formé nombre de jeunes physiciens français : Edmond Bauer, Pierre Biquard, Léon Brillouin, Louis de Broglie, Fernand Holweck, Frédéric Joliot, Jacques Solomon et bien d’autres.

« Patron », Langevin l’est également par les responsabilités qu’il endosse au fur et à mesure de sa carrière. A l’Ecole Municipale de Physique et de Chimie Industrielles, l’école qui l’a formé et pour laquelle il s’engage toute sa vie, il est promu directeur d’études dès 1906, puis directeur général en 1925. Il y renforce le niveau des cours théoriques en faisant venir des professeurs de faculté, de la Sorbonne ou du Collège de France, et ouvre l’enseignement vers la recherche fondamentale, sans couper les liens avec l’industrie. Cette orientation perdure toujours aujourd’hui au sein de l’ESPCI-PSL.

Science et société

L’influence de Langevin est loin de se limiter aux seules sphères scientifiques et universitaires. C’est au contraire, pour lui, le devoir du savant de diffuser la science dans toutes les strates de la société, d’en faire une force civilisatrice, émancipatrice, porteuse de progrès et d’égalité. Plus la science moderne devient complexe, plus il déploie d’énergie pour la mettre à la portée de tous.

Inlassablement, il décloisonne les disciplines, établit des passerelles entre sciences et humanités, multipliant les articles, cours et discours auprès de tous les publics et par tous les médias possibles de son temps.

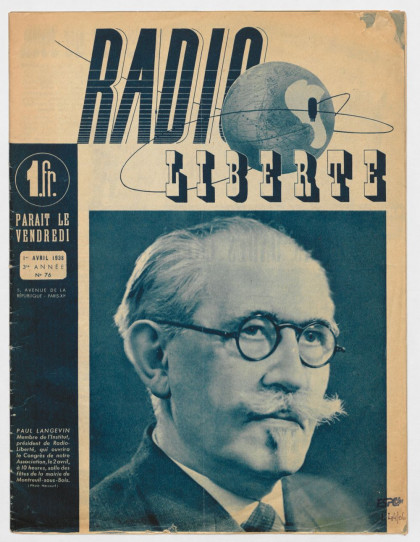

Langevin s’implique ainsi dans une grande diversité de projets de diffusion et de vulgarisation, comme, entre autres : l’Encyclopédie française (1932), vaste programme d’encyclopédie constamment réactualisée dirigé par Lucien Febvre ; le Palais de la Découverte (1935), musée scientifique à la pédagogie innovante porté par J. Perrin ; et l’association Radio-Liberté, dont il est président (1937), qui milite pour une radiodiffusion au service du peuple et visant, selon ses propres mots, à « informer, instruire et distraire. Cultiver ».

Vers l’Ecole unique

Au cœur de l’action de Paul Langevin pour une société plus juste, l’éducation tient une place privilégiée. Le système éducatif français de la IIIe République (1870-1940) est fondamentalement inégalitaire, comme le jeune Langevin lui-même a pu en faire l’expérience.

D’un côté, le système primaire gratuit scolarise les enfants des classes populaires jusqu’à 13 ans mais ne permet qu’à peu d’entre eux d’accéder au primaire supérieur, destiné à la formation des emplois intermédiaires comme ceux de contremaîtres, employés qualifiés, instituteurs. De l’autre côté, le système secondaire, comprenant collèges et lycées, entièrement payant, mène presque exclusivement les enfants des classes bourgeoises vers les professions supérieures.

Au lendemain de la Première guerre mondiale, une forte contestation de ce système cloisonné voit le jour à la suite du Manifeste des Compagnons de l’Université nouvelle, un collectif d’enseignants qui se sont rencontrés sur le front. Dans une visée de reconstruction nationale, ils imaginent une école entièrement réorganisée sur des fondements plus démocratiques, favorisant la sélection au mérite et une orientation professionnelle en fonction des dispositions réelles des enfants. Ces idées investissent le débat public et entrent en résonance avec les préoccupations de Langevin qui rejoint très vite les mouvements réformateurs tels que le Groupe Français d’Education nouvelle (G.F.E.N.).

Non seulement Langevin rêve d’un système unifié et accessible à toutes les classes de la société, mais il porte également ses critiques sur les modalités mêmes de l’enseignement, en particulier scientifique, qu’il juge trop dogmatique. Il plaide pour des méthodes plus inductives, privilégiant la compréhension profonde des phénomènes, et pour un enseignement des « humanités modernes », c’est-à-dire l’introduction des sciences et techniques dans le socle commun de connaissances. Il s’intéresse aussi naturellement aux nouvelles approches pédagogiques telles que celle de Célestin Freinet, qui met en place un apprentissage fondé sur l’expérimentation et adapté aux besoins de chaque élève.

Fin 1931, il effectue un long voyage en Chine avec d’autres experts européens dans le cadre d’une mission sur la réorganisation de l’enseignement public demandée par le gouvernement chinois à la Société des Nations (S. D. N.). Il visite de nombreuses écoles et académies et découvre une civilisation qui fait son admiration. Dans le rapport collectif rédigé en fin de mission, il met en garde contre les dangers de la colonisation culturelle et de reproduction des erreurs de l’occident, notamment sur le plan de l’enseignement scientifique.

Le plan Langevin-Wallon

Les quelques réformes de l’enseignement réalisées dans les années 30 n’ont pas suffi à modifier en profondeur le système français. L’« Ecole unique » s’est heurtée autant à de vives oppositions politiques qu’à des difficultés de réalisation pratique. Un projet de refonte totale de l’éducation renaît pourtant dans la clandestinité du Conseil National de la Résistance.

A la Libération, une nouvelle Commission pour la réforme de l’Enseignement est mise en place et sa présidence est confiée à Paul Langevin, en novembre 1944. Pour la vice-présidence, il est assisté de deux professeurs au Collège de France, tous deux médecins et psychologues : son ami Henri Wallon, spécialiste de la psychologie enfantine, et Henri Piéron, spécialiste de l’orientation professionnelle.

Langevin prend à cœur cette mission qu’il sait être la dernière. Il assiste à chaque séance de travail qui rassemble, une fois par semaine, 17 pédagogues, enseignants et responsables syndicaux, dans une salle de l’EMPCI dont il est à nouveau le directeur. Le plan qu’ils élaborent est ambitieux : il prévoit une école gratuite et accessible à tous, obligatoire de 6 à 18 ans, ouverte sur le monde et respectueuse des aptitudes de chaque enfant. L’orientation et la spécialisation sont très progressives, aucun examen n’est exigé avant 18 ans. Les classes sont limitées à 25 élèves et des bourses sont prévues pour les plus démunis. L’enseignement supérieur est aussi gratuit mais réservé à ceux qui ont fait la preuve de leurs aptitudes.

Langevin ne voit pas ce travail aboutir. Le 19 décembre 1946, malade et âgé de près de 75 ans, il s’éteint chez lui, entouré de quelques proches. Henri Wallon reprend la présidence de la Commission et remet le projet de réforme au gouvernement en juin 1947. Le contexte politique a changé, le plan Langevin-Wallon reste dans un tiroir. Cependant, l’esprit de cette réforme, son projet éducatif et son idéal démocratique, déjà bien connus, représentent une source d’inspiration pour de nombreux enseignants et pédagogues à travers la France dans les années qui suivent. Peu à peu, certaines mesures du plan sont reprises dans les différentes réformes de l’éducation qui jalonnent la seconde moitié du XXe siècle.

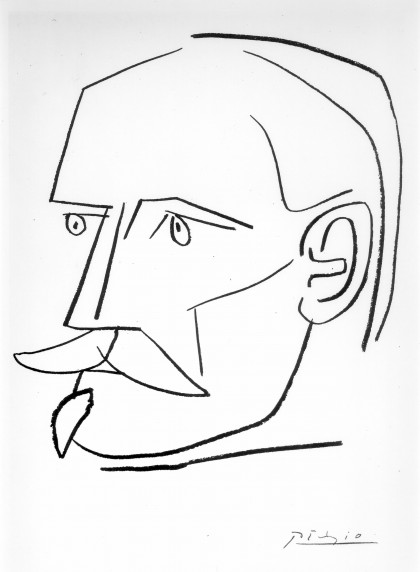

Derniers hommages

Paul Langevin reçoit les honneurs de funérailles nationales, qui rassemblent une foule nombreuse devant le Collège de France le 21 décembre 1946. L’émotion populaire est forte et beaucoup ont fait le déplacement pour accompagner une dernière fois le savant depuis le quartier latin jusqu’au cimetière du Père Lachaise. Les hommages et les témoignages d’affection se multiplient, comme celui d’Einstein qui écrit à propos de son ami disparu :

Bibliographie

Ouvrages et articles

- BENSAUDE-VINCENT Bernadette, Langevin. Science et Vigilance. Paris : Belin, 1987.

- Bensaude-Vincent Bernadette, Blondel Christine, Monnerie Monique. « Les archives de Paul Langevin à l'École supérieure de physique et de chimie industrielles ». In : La Gazette des archives, n°145, 1989. Les archives scientifiques (communications présentées à la journée d’études organisée par le Centre de recherche en histoire des sciences et des techniques de la Cité des sciences et de l’industrie, Paris, La Villette, 25 février 1988) pp. 150-153. DOI : https://doi.org/10.3406/gazar.1989.4133

- Bok Julien, Kounelis Catherine, Paul Langevin (1872-1946) - De la butte Montmartre au Panthéon : parcours d’un physicien d’exception, Reflets de la Physique, n°1 (2006), 14-16

- Bustamante Martha-Cecilia, Kounelis Catherine, La physique de Paul Langevin. Un savoir partagé. Catalogue de l’exposition ESPCI. Paris : Somogy, 2005

- Bustamante Martha-Cecilia, « Rayonnement et quanta en France, 1900-1914 », in : Physics, vol. 39, 2002, pp. 63-107.

- [Collectif], « Paul Langevin, son œuvre et sa pensée. Science et engagement », Epistémologiques, vol. 2 (1-2), janvier-juin 2022. Paris / Sao Paulo, EDP Sciences, 2002

- Gutierrez Laurent, Kounelis Catherine, Paul Langevin et la réforme de l’enseignement, Presses Universitaires de Grenoble, 2010

- Langevin, André (1901-1977), Paul Langevin, mon père : l'homme et l'œuvre. Paris : Les Éditeurs français réunis / impr. 1971

- Langevin André, Duck Francis (traduction), Paul Langevin, my father. The man and his work, EDP Sciences, 2022

- Paty, Michel, « Paul Langevin (1872-1946), La relativité et les quanta ». In : Bulletin de la Société Française de Physique, 1999, p. 15-20. https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00181587/

- Paty, Michel, « [Einstein] 1905, l’année admirable ». In : Pour la science, 2004, p.26-33. https://shs.hal.science/halshs-00177342

Bibliothèque numérique de PSL

Le fonds Langevin conservé à L’ESPCI contient de nombreux hommages et témoignages sur la vie de Paul Langevin, à consulter directement en ligne :

- Cotton, Eugénie (directrice de l'École normale supérieure de Sèvres), “[Hommage à P. Langevin]”, 1949, École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris. Bibliothèque, L112/038. https://bibnum.explore.psl.eu/s/psl/ark:/18469/2g44b

- Langevin, André (1901-1977), “Paul Langevin et l'École de physique et chimie”, 1971, École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris. Bibliothèque, L196/018. https://bibnum.explore.psl.eu/s/psl/ark:/18469/2kjf0

- “[Ingénieurs E.P.C.I., no 76, mai-juin-juillet 1972]”, 1972, École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris. Bibliothèque, L115/015. https://bibnum.explore.psl.eu/s/psl/ark:/18469/2n8j3

- “[La Pensée, nouvelles série, no 12]”, 1947-06, École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris. Bibliothèque, L202/007. https://bibnum.explore.psl.eu/s/psl/ark:/18469/2n4p7

A propos

Proposée par le service Documentation et Partage des savoirs de l’Université PSL, cette exposition virtuelle fait suite à la journée d’étude dédiée à Paul Langevin, organisée à l’ESPCI Paris – PSL le 10 novembre 2022 à l’occasion de son 150e anniversaire.

L’exposition virtuelle s’appuie sur les nombreuses ressources historiques conservées à l’ESPCI : le fonds iconographique de l’Ecole et le fonds d’archives Paul Langevin, consultable sur place et via la bibliothèque numérique de PSL. Elle reprend notamment une partie du parcours et des ressources de l’exposition physique présentée en 2005 dans la bibliothèque de l’ESPCI Paris – PSL, La physique de Paul Langevin. Un savoir partagé, organisée par Catherine Kounelis et Martha Cecilia Bustamante.

Crédits :

Les contenus textuels et les reproductions numériques des documents présentés dans cette exposition sont couverts par des droits de diffusion. Contactez la bibliothèque de l’ESPCI pour toute utilisation ou diffusion hors de la sphère privée. : crh@espci.fr

Réalisation de l'exposition virtuelle :

Elisa Thomas, service Documentation et Partage des savoirs, Université PSL

Remerciements :

Olivier Dauchot, Catherine Kounelis, Kévin Lamothe, Anne-Marie Turcan, Philippe Verkerk

Centre des Ressources historiques de l’ESPCI - PSL

L’équipe du service Documentation et Partage des savoirs, Université PSL