La Représentation du pouvoir

Dans leur projet d'affirmer l'identité carienne, les Hékatomnides choient particulièrement la région de Mylasa. Ils font de cette cité, berceau de leur dynastie, la première capitale régionale, et de Labraunda, son sanctuaire rural, le principal lieu de culte de Carie.

En refondant le culte de Zeus Labraundos, les Hékatomnides l'associent étroitement à leur pouvoir.

Le développement et la diffusion du culte devient dès lors un vecteur parfaitement adapté à la propagation de l'image de leur dynastie.

Ainsi, doté d'une architecture monumentale et d’un programme iconographique attaché au pouvoir central, le sanctuaire devient le brillant emblème de la « nouvelle » Carie.

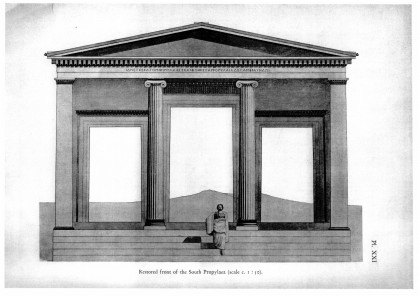

Reconstitution, vue depuis le sud, de la façade du propylon Sud.

Dans l’ensemble du monde méditerranéen, les sanctuaires ne disposent que d’un unique propylon. Il est donc exceptionnel que le sanctuaire de Labraunda compte deux entrées monumentales, les propylées Sud et Est.

Elles encadrent un vaste espace où se concentrent plusieurs bâtiments représentatifs de chaque phase d’occupation du site : escalier et fontaine hékatomnides, bains romains, ou encore église de la période byzantine.

Déjà, dans cet espace, le pouvoir des promoteurs est manifeste : le visiteur fait face à une série de bâtiments monumentaux. Aboutissement du pèlerinage entrepris depuis les centres urbains, l'entrée du sanctuaire est aussi le point de départ des cérémonies cultuelles.

Une fois les propylées passés, les visiteurs se trouvent devant un bâtiment atypique. Composée d’un haut mur percé d’une série de portes monumentales, cette construction a été identifiée par les premiers archéologues comme un « palais hékatomnide ». À la lumière des recherches récentes, il pourrait plutôt s’agir de salles de stockage reliées, par des escaliers souterrains, à la terrasse supérieure.

Cet ensemble pourrait aussi avoir été intégré à un bâtiment de scène. Les portes auraient débouché sur une plateforme en bois, expliquant ainsi la hauteur inhabituelle des seuils. Les acteurs auraient utilisé ce dispositif lors des représentations sacrées du festival annuel.

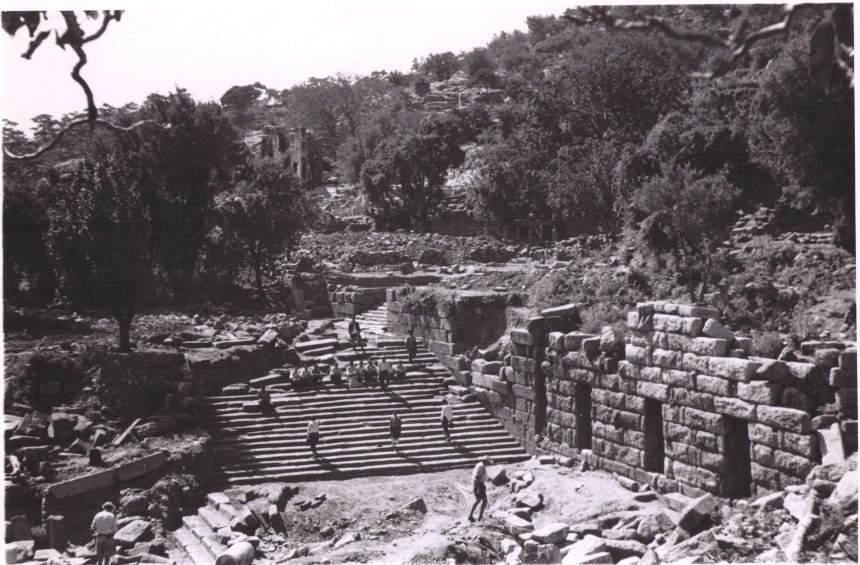

Vue depuis le nord-ouest. Cet escalier joue un rôle central dans les processions organisées lors des festivals.

L’escalier monumental, perpendiculaire à cette scène, aurait alors servi de gradins aux spectateurs pendant les représentations.

La présence d'un escalier d'une telle proportion est tout à fait inhabituelle dans les sanctuaires grecs. En revanche, de tels aménagements sont fréquents dans les palais du monde perse, où les escaliers de vastes dimensions participent à la mise en scène architecturale. Leur échelle démesurée souligne alors la puissance du dieu local aux yeux des hommes.

Les andrônes de Labraunda

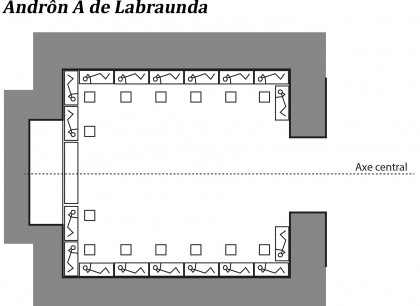

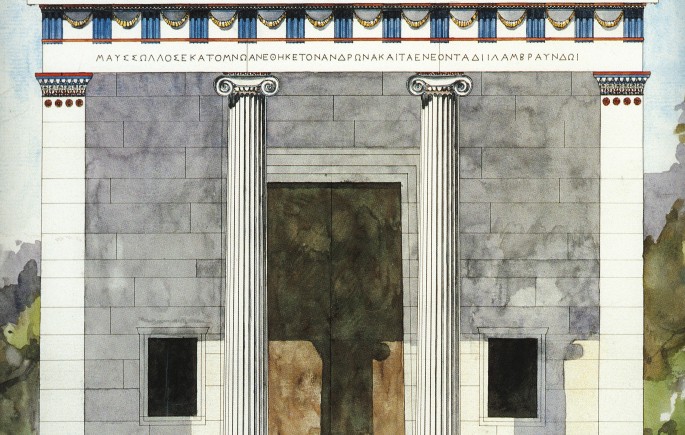

Les bâtiments les plus emblématiques du site de Labraunda sont les trois andrônes (salles de banquet) situés au cœur du sanctuaire. Ces bâtiments sont exceptionnels non seulement par leur taille et par leur état de conservation mais aussi par leur architecture.

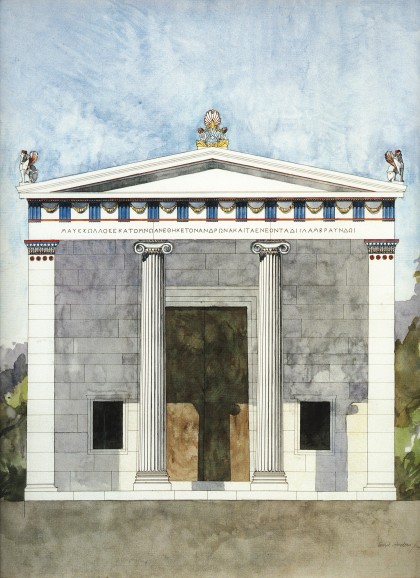

Construits principalement en gneiss, les andrônes A et B présentent à l'origine des façades de marbre mêlant les ordres dorique et ionique. Compte tenu de leur date de construction, au milieu du IVe siècle av. J.-C., cette mixité des ordres est absolument unique dans l’histoire de l’architecture antique et a souvent été mise sur le compte du caractère « barbare » des Cariens.

Restitution de la façade de l’andrôn de Mausole (377-353 av. J.-C.), à partir des données architecturales récoltées sur le site.

Vue de l’état actuel de l’andrôn de Mausole (andrôn B), depuis le nord-est.

Cependant, selon les études les plus récentes, les Hékatomnides sont parfaitement au fait de l’architecture grecque canonique. Ces conceptions architecturales particulières traduisent donc davantage une tentative de renouveler un ordre établi et d'affirmer une identité stylistique qu’une méconnaissance des règles de construction du monde grec.

Le plan des bâtiments est, lui aussi, exceptionnel.

Le concept des salles de banquet est ancien et joue un rôle particulier dans l’organisation des rapports sociaux en Grèce. Privés ou publics, les andrônes y sont des lieux privilégiés d’échanges entre les différents membres de la communauté.

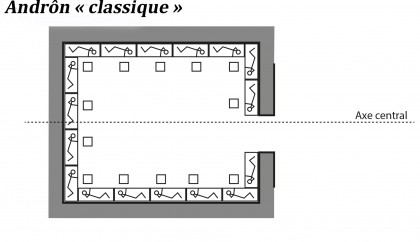

Ces échanges se fondent sur le principe de l’égalité stricte : chaque participant, allongé sur son lit (klinè) et se tenant sur le coude gauche pour pouvoir se servir de la main droite, doit avoir un accès égal à la table disposée en face de lui.

Ce principe dicte le plan caractéristique des andrônes : le décalage qui résulte de l’organisation des banquettes entraîne la position excentrée de la porte d’entrée (voir schéma).

Or, les plans des andrônes de Labraunda sont parfaitement symétriques, les portes restant sur l’axe central. Leurs concepteurs, les dynastes Mausole et Idrieus, ont donc sacrifié le caractère égalitaire de la salle de banquet « à la grecque ».

Selon toute vraisemblance, les banquets de la période hékatomnide suivent en effet une toute autre logique.

On ignore la fonction exacte de l'édifice mais on la suppose en rapport avec les banquets rituels de la période hellénistique.

D’après le plan des andrônes de Labraunda, tous les convives sont tournés vers le fond de la pièce où est située une banquette plus imposante. Au-dessus de celle-ci, une grande niche est prévue pour recevoir une statue monumentale, probablement de Zeus lui-même. Cette disposition qui souligne l’importance du dîneur de la banquette centrale, objet de tous les regards, reflète une organisation hiérarchique très stricte.

Sans aucun doute, cette mise en scène profite aux créateurs mêmes de ces andrônes, les dynastes Mausole (andrôn B) et Idrieus (andrôn A).

Ainsi, les banquets du IVe siècle av. J.-C. s’apparentent davantage, à Labraunda, à une réunion de vassaux, placés par ordre d’importance autour de la banquette du Roi. C’est ici un exemple parfait des nombreuses synthèses réalisées par les Hékatomnides, au carrefour des influences perses et grecques.

Les dédicaces des bâtiments

À l'époque hellénistique et jusqu’à l’époque romaine, de grandes inscriptions gravées sur les architraves des bâtiments indiquent souvent la participation financière d'un notable à l’édification du bâtiment.

À Labraunda, la plupart des bâtiments portent de telles inscriptions. Les bâtiments sont dédiés à Zeus Labraundos, et non à la communauté. La grande majorité de ces inscriptions date de la transformation architecturale de Labraunda et du grand projet hékatomnide. Elles visent à mettre en valeur l’action des dynastes ou satrapes et à associer la figure de Zeus Labraundos à la symbolique du pouvoir local.

Par cette pratique, appelée évergétisme, de riches citoyens offrent au peuple l’embellissement de la ville et l'amélioration de son confort. Le commanditaire souligne ainsi son action « sociale » et sa puissance économique. Il renforce aussi, et surtout, son pouvoir politique, en développant une clientèle au sein de la population.

Les Stoai de Labraunda

Parmi les bâtiments spectaculaires de Labraunda se comptent aussi les stoai. Ces allées couvertes à colonnades encadrent les terrasses du site et en rythment la succession. D’une longueur dépassant souvent plusieurs dizaines de mètres, ces structures imposantes étaient si nombreuses que, pour certains auteurs modernes, Labraunda devait ressembler à une « forêt de colonnes ».

La construction de ces stoai est souvent financée par de riches donateurs, comme en témoigne la stoa Nord, sur la limite nord de la terrasse du temple. D’abord érigée par Mausole, elle est reconstruite à l’époque romaine, entre les années 102 et 114 ap. J.-C. L’inscription de son architrave indique qu'elle a été financée par l’ancien prêtre Poleites :

Inscriptions, lettres et dédicaces

À ce jour, plus de 130 textes gravés dans le marbre – décrets, copies de lettres émanant de chancelleries hellénistiques, dédicaces – ont été découverts au cours des fouilles du sanctuaire. Ces textes couvrent une période comprise entre la première moitié du IVe siècle av. J.-C. et la période byzantine. Ils nous renseignent sur l’histoire du site, notamment sur les bouleversements politiques que connut la région carienne.

Les dédicaces privées et honorifiques

Outre les grands bâtiments tels qu'andrônes et stoai, d’autres édifices peuvent porter des dédicaces d’ordre plus personnel. Qu’elles soient gravées sur des statues, des stèles ou encore des exèdres (banquettes de conversation), ces dédicaces sont destinées à souligner la valeur d'une personne. Honorifiques, elles sont souvent placées à des endroits fortement stratégiques ou symboliques, lieux de réunion ou de passage du plus grand nombre. Elles peuvent être l’expression d’un commanditaire privé ou de la communauté, à destination d'un citoyen qui aurait fait preuve d’une bienveillance particulière à l’égard du peuple.

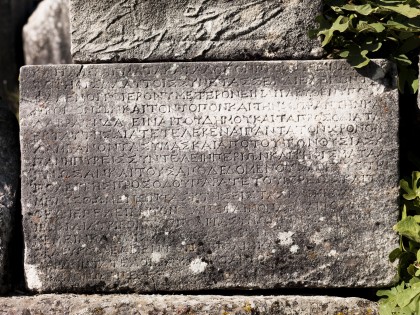

Les archives

Le site de Labraunda recèle un autre type d’inscriptions. Il s’agit des archives de la communauté de Mylasa ou de Labraunda, gravées sur les murs des bâtiments du site. Ces archives se composent souvent de règlements ou de textes de lois que la communauté souhaite afficher et présenter à la connaissance de tous.

Le plus bel ensemble d’archives conservées à Labraunda concerne le « Dossier Olympichos », du nom du gouverneur de la Carie à la haute période hellénistique. Il est constitué des copies d’un échange épistolaire parfois difficile entre la ville voisine de Mylasa et les prêtres de Labraunda dans la seconde moitié du IIIe siècle av. J.-C. Ici, par exemple, Olympichos communique la décision du roi Philippe V de Macédoine de maintenir l’autorité de Mylasa sur le sanctuaire de Labraunda. Olympichos s’engage en outre à garantir la restitution à Mylasa de « possessions sacrées ancestrales ».

Bibliographie

Ouvrages généralistes

F. Kuzucu & M. Ural (dir.), Mylasa Labraunda - Milas Çomakdağ, Istanbul, 2010.

L. Karlsson & S. Carlsson (dir.), Labraunda and Karia. Proceedings of the International Symposium Commemorating Sixty Years of Swedish Archaeological Work in Labraunda (Boreas 32).The Royal Swedish Academy of Letters History and Antiquities, Stockholm, nov. 20-21 2008), Uppsala 2011.

P. Hellström, A guide to the Karian Sanctuary of Zeus Labraundos, Istanbul 2007.

O. Henry, Tombes de Carie : architecture funéraire et culture carienne, VIe-IIe s. av. J.-C., PUR, 2009.

L. Karlsson, S. Carlsson & J. Blid Kullberg (dir.), Labrys : studies presented to Pontus Hellström [Boreas 35], Uppsala, 2014.

Publication web : le site de l'équipe d'archéologues de Labraunda, disponible en anglais, français et turc : www.labraunda.org.

Publications scientifiques

O. Henry & D. Aubriet, “Le territoire de Mylasa et le serment d’Olympichos : autour d’une nouvelle inscription découverte au sanctuaire de Zeus Labraundos en Carie”, CRAI 2015, II, 673-702.

P. Hellström, "The Andrones at Labraynda. Dining halls for Protohellenistic kings", Basileia. Die Paläste der Hellenistischen Könige (dir. W. Hoepfner & G. Brands), Mainz 1996, 164- 169.

L. Karlsson, "Thoughts about fortifications in Caria from Maussollos to Demetrios Poliorketes", in Fortifications et défense du territoire en Asie Mineure occidentale et méridionale. Table ronde CNRS, Istanbul 20-27 mai 1993 (Revue des Etudes anciennes 96, 1994), 141-153.

P. Liljenstolpe & P. Schmalensee, "The Roman stoa of Poleites at Labraynda. A report on its architecture", Opuscula Atheniensia 21, 1996, 125-148.

Série Excavations and research at Labraunda, volumes I-IV, Lund, Stockholm, Istambul, 1955-2016.

Sources anciennes

Hérodote, Histoire, trad. P.-H. Larcher, éd. Charpentier, Paris, 1855. [V.119-121]

Pline l'Ancien, Histoire naturelle, livre XXXII, trad. E. de Saint-Denis, Paris, Les Belles lettres, Paris, 1966. [XXXII.7]

Elien de Prénestre, La personnalité des animaux. Livres X à XVII et index, trad. A. Zucker, Postface de J.-C. Bailly, Les Belles lettres, 2002. [XII.30]

À propos

Cette exposition virtuelle a été conçue comme le prolongement de l’exposition photographique organisée à l'École normale supérieure du 26 octobre au 26 novembre 2015. 93 clichés photographiques réalisés par Ali Konyali mettaient en parallèle les vestiges antiques de Labraunda et l’habitat moderne et traditionnel des montagnes de la région du Comakdag, en Turquie. Il s’agissait de la version la plus étendue de cette exposition, montée plusieurs fois en Turquie et en Europe depuis 2010.

Le projet d’exposition virtuelle ici réalisé est complémentaire de cette approche visuelle, en accord avec les missions de PSL-Explore, site des ressources et savoirs de l’Université Paris Sciences et Lettres. Cette exposition propose ainsi une double approche : c’est à la fois le contexte historique et le travail archéologique qui est mis en avant, afin de présenter un état de la recherche et des connaissances sur Labraunda.

En accord avec cette mission de valorisation du savoir en cours de constitution, cette exposition propose donc d’épouser l’approche transversale qui est actuellement celle des chercheurs, via des grandes thématiques qui peuvent être suivies comme des parcours indépendants.

Pour s’adresser à tous les publics de PSL, des novices aux spécialistes du domaines, l'exposition peut être abordée à trois niveaux. Le plan interactif et la chronologie permettent une approche en un coup d’œil, qui peut être approfondie en parcourant les rubriques thématiques, tandis que les images qui s’ouvrent en visionneuse permettent aux publics intéressés de s’approcher au plus près des vestiges et des détails techniques.

Crédits de l’exposition virtuelle

Commissariat : Olivier Henry

Photographies : Ali Konyali, Olivier Henry, Pontus Hellström, Mission suédoise de Labraunda

Rédaction et réalisation : Élisa Thomas

Coordination éditoriale : Annael Le Poullennec

Avec l’aide de la Directrice et de l’équipe des Ressources et Savoirs de PSL.

Remerciements

Le Laboratoire Archéologie d’Orient et d’Occident (AOROC, CNRS-UMR 8546) et son directeur, Stéphane Verger

Jean-François Perouse, directeur de l’IFEA

Martin Godon, pensionnaire scientifique en charge de l’archéologie à l’IFEA

Hélène Chaudoreille, directrice des Ressources et savoirs de PSL

Véronique Prouvost, directrice de la Communication de l’ENS

Pontus Hellström, Professeur émérite, Université d’Uppsala

Ministère Français des Affaires Etrangères et du Développement International

Institut Français d’Etudes Anatoliennes (IFEA, CNRS-USR 3131)

Ministère Turc de la Culture et du Tourisme

Service de la Culture et de l’Information de l’Ambassade de Turquie

Guillaume Gorgé, imprimerie Mély-Melloni (27, rue Monge 75005 Paris)

Images reproduites avec l’aimable autorisation du British Museum (British Museum Images), wildwinds.com et Gemini III auction (Harlan J Berk and Freeman & Sear).